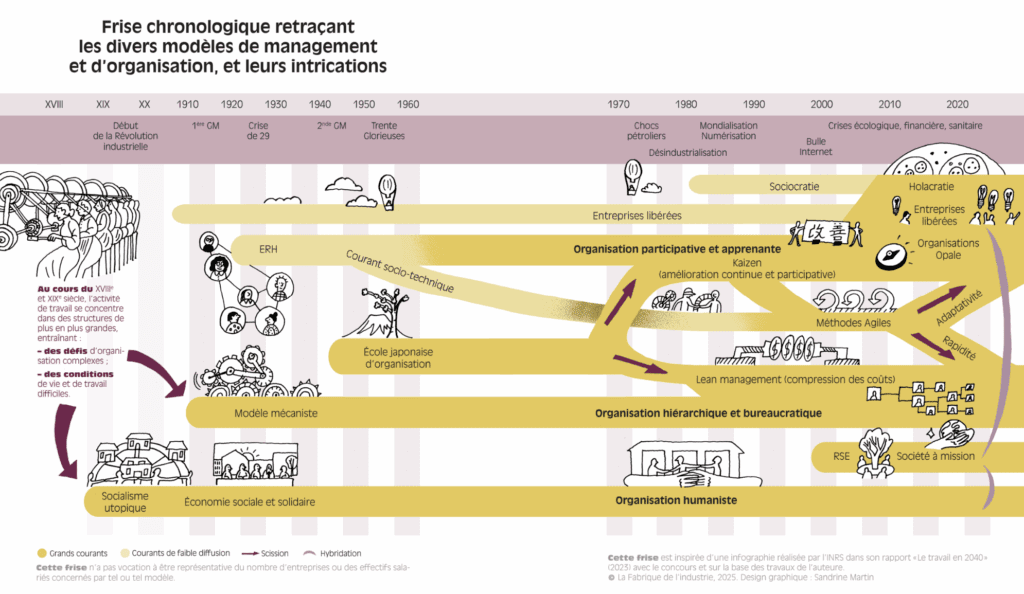

Les « nouveaux » modèles qui se sont diffusés depuis les années 2000 (lean durable, méthodes agiles, holacratie, entreprise libérée, opale, à mission) s’inscrivent dans un continuum historique de plus de 100 ans, en réaction au modèle mécaniste (taylorien, fordien et bureaucratique).

Dès les débuts de l’ère industrielle, horrifiés par la misère et les conditions de travail dans lesquelles les ouvriers et les ouvrières des premières manufactures sont maintenus, des penseurs et expérimentateurs que l’on qualifie de « socialistes critico-utopiques » ont participé à l’édification des fondements d’un modèle alternatif. Ils participeront, avec d’autres, à jeter les bases de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui cherche à construire une forme d’économie plus respectueuse des dimensions sociales et sociétales de l’activité productive. On en retrouve aujourd’hui la trace dans les notions de « raison d’être » et d’« entreprise à mission ».

Une autre filiation des nouveaux modes de management et d’organisation (NMMO) est à rechercher, dès les années 1920, dans l’Ecole des relations humaines (ERH), regroupant des chercheurs qui construisent le champ de la psychosociologie, et investissent le sujet du travail et le milieu de l’entreprise. Sur le plan psychologique, ce courant met au jour l’existence de motivations extra-économiques chez les travailleurs ; sur le plan sociologique, il souligne l’importance de l’équipe pour faire face aux aléas de production et mettre en place une organisation informelle du travail qui vient pallier les insuffisances de l’organisation du travail formelle et prescrite (OST). Ce courant ne cessera de s’enrichir jusqu’aux années 1970 (Mayo, Maslow, Herzberg, Likert, Lewin, Argyris, etc.)

Une grande partie des briques conceptuelles qui caractériseront par la suite les NMMO sont déjà présentes dans ces courants anciens : l’accent mis sur le travail en équipe, l’enrichissement et l’élargissement des tâches à l’origine d’effets d’apprentissage, l’organisation informelle dont sont capables les travailleurs (qui débouchera sur l’idée d’auto-organisation), le management de soutien professionnel et psycho-affectif.

Par la suite, chacun des modèles « nouveaux » apportera des innovations incrémentales, peaufinant les apports précédents et combinant leurs briques conceptuelles ou opérationnelles de manière originale en fonction de leur géographie ou de leur contexte de naissance (par exemple, l’approche sociotechnique, le modèle japonais, l’agilité, etc.)..